Wenn Sie ein Pflege- oder Erziehungsstellenkind in Ihre Familie aufnehmen, bringen diese Kinder nicht nur ihre persönlichen Spielsachen und Kleidungsstücke mit, sondern auch einen unsichtbaren Rucksack, in dem all ihre Erfahrungen in Gedanken, Erinnerungen und Gefühlszuständen gespeichert sind.

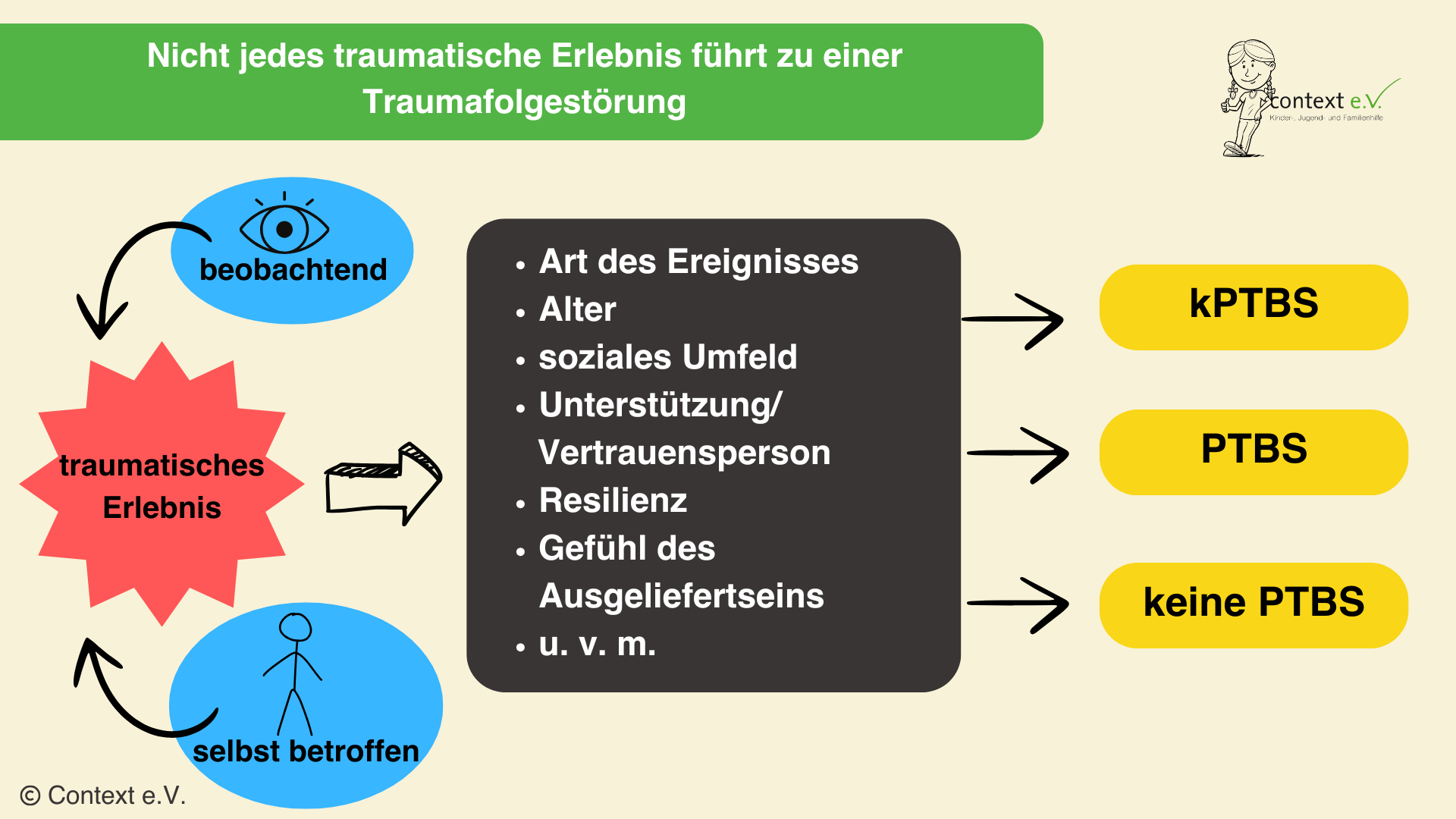

Je nach Alter und Entwicklungsstand können die Kinder darüber sprechen. Neben den vielen unterschiedlichen individuellen Entwicklungsmöglichkeiten ist es jedoch häufig der Fall, dass die Kinder Erfahrungen in ihrem Leben machen mussten, die traumatischen Erlebnissen gleichkommen. Traumatische Erlebnisse können dann zu einer posttraumatischen Belastungsstörung (kurz: PTBS) führen. Dies ist von vielen unterschiedlichen und individuellen Faktoren abhängig.

In diesem Beitrag möchten wir Ihnen helfen, PTBS bei Pflege- und Erziehungsstellenkindern sowie deren mögliche Ursachen zu verstehen.

Wie können Symptome erkannt und eingeordnet werden? Was können Sie als Pflege- oder Erziehungsstelleneltern tun, um hilfreich handelnd zu bleiben und nicht in eine Mit-Erschöpfungsmüdigkeit zu fallen?

Rucksack von Pflege- und Erziehungsstellenkindern

Eine posttraumatische Belastungsstörung, kurz PTBS, kann sich aufgrund eines einmaligen traumatischen Erlebnisses oder auch aufgrund von wiederkehrenden ähnlichen oder unterschiedlichen traumatischen Ereignissen entwickeln. Dabei ist das individuelle Erleben dieser Erfahrung ausschlaggebend und nicht, ob andere Menschen dies ebenso sehen/spüren würden.

Ein traumatisches Erlebnis zeichnet sich dadurch aus, dass eine Situation, ein Erlebnis von einem Menschen als lebensbedrohlich (auch psychisch) eingestuft wird und es in diesem Moment weder eine Möglichkeit zu kämpfen, noch zu fliehen gibt. Sinnbildlich steht dann ein Fuß auf dem Gas, will weg oder sich wehren, und der andere Fuß steht auf der Bremse, da es keine Handlungsmöglichkeiten gibt, so dass es zu einem innerlichen „Freeze“ kommt:

Der Moment wird eingefroren und wenn es in der Folge keine Verarbeitungsmöglichkeiten gibt, wie z.B. ein unterstützendes familiäres/soziales Netzwerk, kann sich eine PTBS entwickeln. Haben Menschen schon in ihrer frühen Kindheit viele traumatische Erfahrungen gemacht, z.B. aufgrund von Vernachlässigung, Verwahrlosung, psychischer und/oder physischer Gewalt, kann auch von einer komplexen PTBS (kPTBS) gesprochen werden.

Die Erkenntnis, bzw. die breite Anerkennung dafür, dass Ereignisse traumatisierend sein können, gibt es seit den 60er Jahren, nachdem viele der Vietnam-Veteranen mit einem sogenannten „Schütteltrauma“ zurückgekehrt waren. Seitdem hat sich viel in der wissenschaftlichen Landschaft der aufkommenden Psychotraumatologie getan.

Die bis dahin verbreitete psychotherapeutische analytische Schule nach Sigmund Freud ging davon aus, dass eine psychische Veränderung/Besserung nur herbeigeführt werden kann, wenn die Patient:innen über die traumatischen Erlebnisse reden. Ist jedoch ein Mensch traumatisiert worden, kann das „darüber Reden“ dazu führen, dass derjenige gedanklich wieder in dieser Situation steckt und somit erneut überflutet und traumatisiert wird. In dem Zusammenhang kann auch von einer Retraumatisierung gesprochen werden, die es zu vermeiden gilt.

Grund dafür ist, dass das Gehirn nur im Hier und Jetzt sein kann. Wenn ich über ein Ereignis spreche, egal, ob gut oder schlecht, durchlebt mein Gehirn genau dieses Ereignis mit all den dazugehörigen Gefühlen. Dies können Sie gerne ausprobieren, indem Sie sich an eine schöne Situation erinnern, mit alle ihren Facetten wie Geruch, Geräusch, Ort, Klima, Umgebung oder sie beißen allein in ihrer Vorstellung einfach in eine Zitrone, um den Speichelfluss zu aktivieren.

Das Wiedererleben passiert eben auch, wenn über ein schlimmes Ereignis gesprochen wird, das eine Gefühlsüberflutung, ein Ohnmachtsgefühl und ganz viel Angst auslöst.

Bei der PTBS gilt es noch zwischen Typ I und Typ II zu unterscheiden. Eine PTBS aufgrund einer Umweltkatastrophe oder eines Unfalls entspricht Typ I und ist in der Regel besser behandelbar.

Eine PTBS, die durch traumatische Erfahrungen im Zusammenhang mit einer Person entsteht, bedeutet für den einzelnen Menschen häufig einen schwerwiegenderen Eingriff in die Persönlichkeit. Grund dafür ist unter anderem ein Gefühlsmix aus Scham und Schuld mit der Idee, selbst dazu beigetragen zu haben, dass der/die Täter:in so agiert hat.

Eine Überflutung oder einen Vulkanausbruch würde kein Mensch persönlich nehmen, davon ist in der Regel eine ganze Region betroffen. Erleben die Menschen nach diesem Ereignis eher Zusammenhalt und Unterstützung, könnte dies sogar ein Erlebnis sein, das trotz aller schockierender Gegebenheiten, gestärkte, resiliente Menschen heranwachsen lässt.

Ebenso können Kinder, wie auch Erwachsene, eine PTBS ausbilden, auch wenn sie selbst nicht die Betroffenen, sondern ausschließlich Beobachtende, bzw. Zeugen von traumatischen Szenen sind. So sind Kinder vulnerabel für eine Traumafolgestörung, wenn sie mit mindestens einem Elternteil aufwachsen, der selbst von einer Traumafolgestörung betroffen ist. Aus transgenerationaler Sicht braucht es beispielsweise drei Generationen, um traumatische Folgeschäden durch Kriegserlebnisse „herauszuspülen“.

Studien zeigen, dass Kinder, die in instabilen und belastenden Verhältnissen aufwachsen, eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, an einer PTBS zu erkranken. Insbesondere emotionale Vernachlässigung, sexualisierte und/oder psychische Gewalt, traumatisierende Ereignisse, die fortlaufend passieren, machen eine kPTBS sehr wahrscheinlich. Vor allem dann, wenn es in der Nähe keine schützende oder helfende Bezugsperson gibt und das Kind der elterlichen, bzw. erwachsenen „Gewalt“ hilflos ausgesetzt ist.

Nicht jedes traumatische Ereignis führt zu einer Traumafolgestörung

Traumatische Ereignisse ergeben nicht gleich eine Traumafolgestörung, bzw. eine PTBS. Dies hängt ganz von dem Ereignis, vom Alter sowie von weiteren sozialen Gegebenheiten ab. Wenn ein Schulkind gemobbt wird und sich an einen Erwachsenen wenden kann, der es unterstützt, ist die Wahrscheinlichkeit einer Traumafolgestörung eher gering. Sollte dieses Kind jedoch keinen Erwachsenen in seiner näheren Umgebung finden, dem es sich anvertrauen kann, der es gegebenenfalls unterstützt, kann dieses wiederkehrende Erlebnis aufgrund des Gefühls des Ausgeliefertseins Symptome einer PTBS hervorrufen.

PTBS – Traumafolgestörung

Bei Säuglingen sind traumatische Ereignisse, wie Verwahrlosung, physische und psychische Gewalt und Miterleben von Gewalt hochgradig „gefährlicher“ im Erleben, als bei älteren Kindern. Grund dafür ist, dass Säuglinge und Babys keine Möglichkeit haben, sich weg zu bewegen und noch keine Möglichkeit besitzen, ihr Erleben zu verbalisieren, so dass die Erinnerungen sich ausschließlich ins Körpergedächtnis einschreiben. Dabei gilt auch, dass das Anschreien und Androhen von Gewalt ebenso lebensbedrohlich wirken kann.

Kinder, die in einer Pflege- bzw. Erziehungsstellenfamilie untergebracht werden, sind in der Regel in Familien hineingeboren worden, die bis dahin selbst zu wenige Möglichkeiten hatten, belastende Ereignisse, ob akute oder vergangene, ausreichend gut zu bewältigen. Häufig sind die leiblichen Eltern in ihrer eigenen Kindheit ebenso unzureichend versorgt worden oder wurden Opfer von Schicksalsschlägen oder/und von Gewalt in jeglicher Form und/oder es fehlte an einer liebevollen erwachsenen Vertrauensperson. Dies kann zu vielen Folgeerscheinungen führen, wie psychischen Erkrankungen, Substanzmittelmissbrauch, Gewaltausbrüchen etc.

Mit der Unterbringung in einer Erziehungsstellen- oder Pflegefamilie erhalten die Kinder dann die Möglichkeit, die sogenannte transgenerationale Weitergabe von schwierigen Verhaltensmustern oder weniger hilfreichen Problembewältigungsstrategien zu durchbrechen. Bestenfalls wachsen die Kinder in den „neuen“ Familien als selbstwirksame und liebevolle Menschen auf, die adäquate Bewältigungsstrategien lernen, um die Schwierigkeiten und Unebenheiten des Lebens verantwortungs- und würdevoll zu bewältigen.

Die Posttraumatische Belastungsstörung zeigt sich auf vielfältige Weise und kann- je nach Kind- sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Symptome einer PTBS können sich so vielfältig zeigen, dass sie manchmal auch mit einer ADHS-Symptomatik oder anderen psychischen Erkrankungen verwechselt werden.

Wenn das Kind zum Beispiel noch in einem psychischen Zustand ist, in dem es große Angst und Unsicherheit empfindet, kann es zum einen sehr unkonzentriert wirken und zum anderen in einem hohen Maß agil sein, so dass es vielleicht nicht schlafen möchte. Es kann auch passieren, dass das Kind von einem auf den nächsten Moment einen Wutausbruch bekommt oder scheinbar grundlos schreit oder den Eindruck erweckt, als wäre es abwesend und nicht mehr ansprechbar. Das könnte bedeuten, dass es einen sogenannten Triggermoment gab, einen Auslösereiz, der das Kind an eine traumatische Situation erinnert hat. Da das Gehirn nur in der Gegenwart denken kann, erlebt das Kind die Situation noch einmal. Dabei ist es unerheblich, ob das Kind sich aktiv daran erinnern kann, da auch traumatische Erlebnisse im Körpergedächtnis gespeichert und dort abgerufen werden können.

Noch bis in den 80er Jahren wurde davon ausgegangen, dass Babys keine Schmerzen empfinden, da die Nervenenden noch nicht ausgebildet seien. Somit wurden viele Säuglinge und Babys ohne Betäubung operiert. Die Betroffenen leiden in der Regel auch als Erwachsene noch an den Folgeerscheinungen einer PTBS. Heute sind sich die Fachleute einig, dass Babys sogar noch feinfühliger als Erwachsene sind, auch was das Schmerzempfinden anbelangt.

Gibt es also vorsprachliche traumatische Erlebnisse, so kann sich das Kind zwar nicht aktiv daran erinnern, jedoch trotzdem auf bestimmte Auslösereize wie Geruch, Stimmlage, Geräusch etc. symptomatisch reagieren.

Ebenso, wenn das traumatische Ereignis nicht bewusst erinnert werden kann, da die Erinnerung zu schlimm ist und somit aus dem Bewusstsein „abgespalten“ wurde. So kann es vorkommen, dass Kinder emotional und körperlich wenig Empfindungen zeigen, bzw. haben. Dies ist ein Schutzmechanismus, eine Bewältigungsstrategie. So lange es für die Kinder keine Möglichkeit gibt, diese schlimmen Gefühle zu kontrollieren, laufen sie Gefahr, ständig und dauernd davon überflutet zu werden. Um aus dieser Ohnmacht herauszukommen, scheint es einfacher zu sein, nicht zu viel zu spüren oder gar nichts zu fühlen oder schneller in den Angriff zu gehen oder sich aus einer beklemmenden Situation zu befreien, indem das Kind flieht.

Dabei kann eine beklemmende Situation auch Leistungsdruck in der Schule, bei den Hausaufgaben oder schon im Kindergarten sein. Da viele Kinder bis dahin nicht gelernt haben, zwischen ihren Gefühlen zu unterscheiden, kann sich ein unangenehmes Gefühl immer gleich bedrohlich anfühlen, bzw. triggern. Auch kann Leistungsanforderung, so minimal sie erscheint, insofern Druck auslösen, wenn Kinder bis dahin keinen liebevollen und unterstützenden Erwachsenen an ihrer Seite hatten, der ihnen Mut und Wertschätzung zusprach.

Gerade am Anfang kann der Alltag sehr herausfordernd sein, wenn Auslösereize/ Trigger noch nicht bekannt sind und das Kind ganz plötzlich von Angstzuständen überrollt wird oder es schreit oder körperliche/verbale Aggressionen an sich selbst oder anderen ausübt. An dieser Stelle kann es hilfreich sein, die auslösenden Situationen gemeinsam mit einer anderen Person eins zu eins durchzugehen, um mögliche Triggermomente herauszufiltern.

Sollten Ereignisse aus der Vergangenheit bekannt sein, könnte dies hilfreich sein, um Hypothesen zu bilden und weiteren möglichen Ursachen auf die Spur zu kommen. Zu Beginn kann das ein Suchprozess sein, der nicht immer sofort ein Ergebnis generiert. So oder so ist es sehr wichtig, dem Kind gegenüber Ruhe zu bewahren und ihm das Gefühl zu vermitteln, dass es damit (mit seinem Gefühlszustand) nicht alleine ist.

Das Gehirn von Menschen funktioniert im Grunde noch sehr ursprünglich, wenn es um das Überleben geht. Als der Mensch noch natürliche Feinde hatte und z.B. einem Säbelzahntiger gegenüberstand, war es überlebenswichtig, dass eine Verhaltensentscheidung nicht erst gut durchdacht, mit allen ihren Vor- und Nachteilen abgewogen, sondern in Sekundenschnelle getroffen wurde.

All diese unbewussten, schnellen und überlebenswichtigen Entscheidungen werden im Stammhirn getroffen, dem ältesten Teil des menschlichen Gehirns. Genauer genommen in der Amygdala. Wenn diese anspringt, dann haben andere Gehirnregionen nicht mehr viel zu sagen, da es um das Überleben geht.

Das Stammhirn sitzt direkt an der Wirbelsäule und kann damit alle wichtigen Informationen an die Nervenbahnen sofort weitergeben. Das Stammhirn regelt die Atmung, den Puls, den Herzschlag, die Reflexe, die Verdauung etc., eben alles, was im Hintergrund ohne aktives Zutun abläuft.

Sobald die Amygdala aktiv ist, wird das Gehirn in ein sogenanntes Notfallprogramm versetzt. Andere Gehirnregionen, wie zum Beispiel der Präfrontale Kortex, der z.B. gut in Mathe oder Sprache und logischem Denken ist, sind nicht mehr zugänglich, da es um das Überleben geht. Reflexartig wird dann entschieden, ob es möglich ist zu kämpfen oder zu fliehen. Wenn beides nicht möglich ist, bleibt noch die dritte Option – wir erstarren.

Ist das Überleben aus dieser Situation heraus gesichert worden, wurde und wird es weiterhin sichergestellt, indem z. B. der dazugehörige Ort, der Geruch, das Geräusch etc. als angstauslösend abgespeichert wurde/wird. Der Mensch hatte also gelernt, dass es an eben dieser Stelle, dass genau dieser Geruch, dass dieses Geräusch etc. lebensbedrohlich werden kann und damit auch, dass das alles unbedingt zu vermeiden ist. Schlussendlich bedeutet das, dass Angst sehr positiv und nützlich sein kann, wenn sie nicht irrational und unkontrolliert ist. Ebenso sind die Symptome, die durch traumatische Ereignisse ausgelöst werden und sich in einer PTBS manifestieren können, lediglich überlebenswichtige Strategien, um nicht mehr in diese hilflose und ohnmächtige Situation zu geraten, von der nicht klar ist, ob sie auch beim nächsten Mal überlebt wird.

Die gute Nachricht ist, dass es in der Regel möglich ist, Kinder mit einer PTBS zu unterstützen – therapeutisch und auch zu Hause. Selbst wenn gesagt werden muss, dass je früher und schwerwiegender Kinder traumatisiert wurden, desto tiefgreifender die Erschütterung im Körper des Kindes festsitzt. Das bedeutet lediglich, dass es umso wichtiger wird, den Faktor Zeit mitzudenken.

Haben Kinder, bis sie in eine Erziehungsstellen- oder Pflegefamilie einziehen, noch keine positiven Erfahrungen mit Erwachsenen gemacht, gilt es vor allem erst einmal, viele positive Erfahrungen zu gestalten, auch und gerade, wenn das Kind sich gegenteilig verhält. Eine Menge Geduld auf der vertikalen Zeitschiene ist wichtig sowie haltgebende Rituale, ganz viel Zuversicht und die Bereitschaft, kleinste Veränderungen sehen zu können. Eine große Portion Verständnis für das Verhalten des Kindes, das aus dessen Sicht ganz viel Sinn macht, können sehr hilfreich und nützlich für das gelingende Zusammenleben sein.

Desweitern gibt es unterschiedliche Therapieansätze, um Kinder zudem professionelle Unterstützung zukommen zu lassen, wenn sie schwer traumatisiert worden sind. Leider ist die Suche nach einer traumatherapeutischen Unterstützung nicht immer von Erfolg gekrönt, bzw. kann es lange dauern, bis das Kind einen Therapieplatz erhält, der von der Krankenkasse übernommen wird.

Daher ist es umso wichtiger, dass sich Erziehungsstellen- und Pflegefamilien mit dem Thema auseinandersetzen und für ihre Kinder passende Stabilisierungsmethoden kennen und einsetzen können. Dies können ein beruhigendes Lied, ein Duft, eine sichere Höhle im Kinderzimmer, ein „Zauberwasser“ oder eine „heilende“ Geschichte sein, die Familien etablieren können.

Pflege- und Erziehungsstellenkinder leiden vielfach aufgrund von Vernachlässigung, psychischer und/oder physischer Gewalt, die sie selbst erfahren oder beobachtet haben, infolge von Parentifizierungen etc., an einer Traumafolgestörung (PTBS). Diese äußert sich, wie oben beschrieben, auf vielfältige Weise und kann den Familienalltag erheblich beeinflussen.

Doch es ist möglich, in einem stabilen, liebevollen und zugewandten häuslichen Umfeld, bestenfalls- je nach Schweregrad- mit einer traumatherapeutischen Unterstützung, Kindern bei der Bewältigung ihrer traumatischen Erlebnisse zu helfen.

Das bedeutet nicht unbedingt, dass alle Kinder es mit ihren besonderen biografischen Erlebnissen schaffen können, ein gänzlich „symptomfreies“ Leben zu führen. Es kann sein, dass das Kind immer etwas unruhiger oder unkonzentrierter oder bewegungsfreudiger oder schneller aus der Bahn zu werfen sein wird, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert. Gleichzeitig kann es jedoch lernen, damit umzugehen; lernen, Gefühlen einen Ausdruck zu geben; lernen, Dinge zu benennen, die ihm ein Unbehagen bereiten; erleben, selbstwirksam zu sein usw. Und dafür lohnt es sich, einen gemeinsamen Weg anzutreten, für ein Leben, in dem Kinder erfahren, dass sie nicht alleine sind!

Wenn Sie sich überlegen, Erziehungsstelle werden zu wollen, ist es wichtig, dass Sie sich informieren, um sich auf die möglichen neuen Herausforderungen gut vorzubereiten. Lassen Sie sich von Expert:innen -wie von Context e.V.- begleiten und schaffen Sie eine liebevolle Umgebung, in der das Kind Schritt für Schritt Vertrauen fassen wird und neue Erfahrungen möglich werden.

Mehr zum Thema Trauma gibt es zum Beispiel bei der Deutschen Traumastiftung.

In unserer Beitragsreihe „Gute Gründe“ erfahren Sie mehr über die unsichtbaren Begleiter unserer Erziehungsstellenkinder und die Suche nach dem guten Grund.

24. Januar 2025

21. August 2024